2025年夏に開催予定の全国の夏休みイベント&おでかけスポットがエリア別に探せる!

夏祭りなどのイベントや、プール、海水浴場、BBQ・キャンプ場など、遊べるスポットを大紹介!

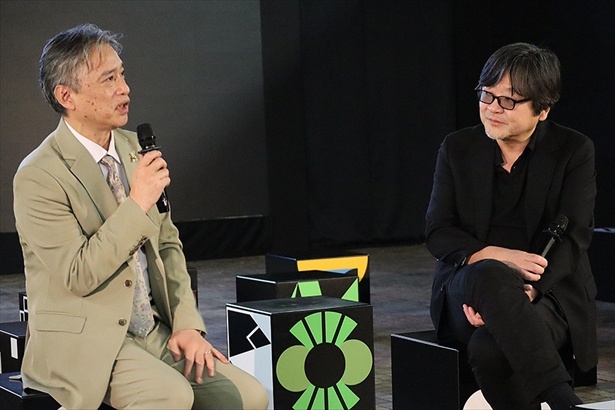

細田守監督最新作『果てしなきスカーレット』の一端も垣間見えた、東博「イマーシブシアター 新ジャポニズム」対談

全国

東京国立博物館(以下、東博)本館特別5室にて、高さ7メートルの巨大モニターを使い東博所蔵の貴重な文化財を映像で鑑賞できるイベント「イマーシブシアター 新ジャポニズム ~縄文から浮世絵 そしてアニメへ~」が、2025年8月3日(日)まで開催中だ。縄文土器、はにわ、絵巻、鎧兜(よろいかぶと)、浮世絵など国宝や重要文化財を中心に構成にした展示で、通常見られない大きさや角度で鑑賞できるほか、いまや世界に誇る文化となった日本のアニメと日本美術との連なりを体感できる内容となっている。

このたび、同シアターでも取り上げられている映画『竜とそばかすの姫』を手掛けた細田守監督と東京国立博物館で学芸企画部長を務める松嶋雅人さんの対談が実施され、本企画のポイントや日本の美術・美意識と現代のアニメーションとの関わり、2025年11月に公開予定のスタジオ地図・細田守監督の映画『果てしなきスカーレット』について語られた。

日本美術とアニメーションを同一線上の展示にした意義とは?

対談冒頭、司会からイマーシブシアターを実際に鑑賞した感想を訊かれた細田監督は「この大画面で作品を細密に観ること、日本美術の歴史の中でアニメーションを含めてまとまった文脈として観られる機会はなかなかないんじゃないかと思うので、そういう意味では非常におもしろい試み、興味深いところがすごくある」と話す。

本企画の映像は東博とNHKの共同による「8K文化財プロジェクト」で撮影された高精細画像を用いているそうで、松嶋さんは「今回はこれまで撮りためられた当館の考古資料、縄文土器から江戸時代の浮世絵版画までを時系列で追って、そこに日本のアニメーションの歴史を重ね合わせて、歴史的な文脈、視覚的な造形の流れをイマーシブのコンテンツとしてお見せしている」と趣旨を語った。

また、松嶋さんに日本文化とアニメーションに対しての思いを訊かれた細田監督は「日本美術の文脈の中で、その延長線上に日本のアニメーションがある、みたいなことを公の場で言えるようになったのは、つい最近じゃないかと思うんですよ」と言う。

「日本美術は非常に権威的な長い歴史があって、アニメーションは大衆的な子どものもの。『一緒にするな』みたいな認識があって、僕らアニメーションを作っている人たちの中でも美術の延長線上にあるとは全然考えないでやってきたのが実際だと思うんですよ。でも、日本のアニメーションの歴史を見ると、実は意識・無意識問わず日本の美意識の中で作られているんじゃないか。それは日本の歴史的な美術がずっと表現してきたものに影響を受けて、その文脈上に作られているんじゃないか、みたいなことを作る側も、観る側の方々も、ひょっとしたらそうじゃないかって思うようになる」

「かつての浮世絵でも、ひょっとしたら浮世絵の作家たちは自分たちのことを芸術だと思ってなかったわけですよね。ところが、僕ら現代から見ると、完全に日本の美術の文脈上の素晴らしい一時代なわけで、ひょっとしたらアニメーションも似たような形で、これからそういうような風に位置づけられるんじゃないか」と話す細田監督。そのうえで、イマーシブシアターに日本美術とアニメーションが並んで展示されることについて「今やっと、日本のアニメーションも含めた日本美術が描いてきたことの研究が始まったのかな」と思いを明かした。

アニメを通して海外に受け容れられる「日本の美意識」

話題は地域ごとの美意識の違いに移り、「《鳥獣戯画》(国宝)や《松林図屛風》(国宝)というのは西洋絵画では起こり得ない。なぜならキリスト教の世界とは人間の解釈も自然の解釈も違うから、日本美術的な表現というのはありえないという非常にシンプルな話」と細田監督は話す。

「キリスト教以外の、たとえばケルト文化のような別の土着的な宗教観の中にはもっと似たようなアニミズム的なものがあるでしょうけど、大きくキリスト教の中にあると、そこにはもう人間と神の契約がある」と補足しながら、キリスト教圏と日本とでの世界観や人間、自然に対する捉え方の違いから生まれる美意識に「そういうところにその日本独自の美がある。僕らが大衆性として作っているアニメーションの中にも、たとえば自然物や動物をデフォルメしてキャラクターを作るとか、そういうようなことが日本美術の自然解釈の延長線上にあるんじゃないか」(細田監督)

そして細田監督は、日本のアニメーションが海外で受け入れられている現状からの気づきを指摘した。

「世界的な配信プラットフォームでキリスト教圏の人がいろんな(日本の)アニメを『これは不思議だ、変だ、おもしろい、欧米にない解釈だ』みたいな感じで喜んで観ている。あらためて、僕らが普通に観ているアニメーションというのが実はすごく変わっているものであり、日本独自のものであり、その歴史の積み重ねの上にあるものであり、ということがようやく自覚できるようになってきたのがすごくおもしろいですよね」

松嶋さんも「日本の場合はアニミズムって精神文化が強くて、それに仏教が入ってきて、万物に精神、生命、心が宿ってるっていう意識が本当に現代でも残っている国だと思うんですよ。だから本当に広い地域で今、日本のアニメーションなり漫画というのが受け入れられているのは、その価値観も共感や理解され始めてるんだろうなっていう意識がすごい(ある)」と見解を述べた。

日本美術史や精神文化がアニメをさらに押し上げる可能性

細田監督は、アニメ制作の中でも「ちょっと前までヨーロッパとアメリカとアジア、日本の中に壁があった。その壁をどうやったら乗り越えられるのかってことを模索するような時代はなかった」と話し、その状況が劇的に変化していると話す。

「アメリカで制作するアニメーションが非常に日本的なアニメーションの表現を参考にして、アニメーションを作るっていうようなことまで出始めた。(これまで)積み上げてきたものじゃないところからの影響を積極的に受けようとしているみたいな動きがあって、非常にダイナミックな価値観の変化が今起こっているなっていうのがあるんですよね」(細田監督)

松嶋さんは「各地で各地の精神文化が育まれて、それをいろんな手段で(他の)各地で楽しめるようになっているわけです。私からすれば、そういう日本の精神文化を(海外の視聴者に)意識的に知ってもらうと、日本の作るアニメーションがもっと力強いものになるんじゃないかなって感覚は持つ」と、作品の根底に流れる美意識や美術史の普及が、日本のアニメーションという文化をさらに押し上げる一手になるのではと話す。

細田監督は同様に、アニメーションを通じて、国内の若い視聴者に日本美術へ興味を向けてもらうきっかけとなることにも意義があると話した。

「自分の好きなものだけで収まるんじゃなくて、例えば音楽でも、いい曲だけを聴くんじゃなくて、この音楽とはどういう文脈に拠っているのか、このアレンジャーは別のアルバムのアレンジャーをやっているとか、そういう風な楽しみ方を我々(の世代は)したじゃないですか。今ってネットの情報(が多くて)案外俯瞰して物事を大きく見るみたいなことがないから、ご飯の合間に配信でアニメーションを観るだけで終わっているかもしれない。それだけじゃなくて、その先にすごく豊かな美術の文脈っていうか、なんかその美意識の文脈があるんだよみたいなことを知るとすごくおもしろいと思う」

「若い人に向けて言うと、この東博にあるコレクションだけでもすさまじいクリエイティビティが詰まったとんでもない作品が、それぞれの時代にある。松林図(屛風)って16世紀で、シェークスピアと同時代にああいう作品があって、それがちゃんと評価されて残って僕らが今観られること自体がすごいこと。そういう風に広げていくと、興味っていうのかな、おもしろさっていうのはどんどん膨らんでいくんじゃないかなっていう気がして」と、日本美術に触れることでその延長線上にあるアニメにも新たな楽しみ方が秘められていると語った。

「作品を積み重ねた延長線上にしかできない作品に」最新作『果てしなきスカーレット』

対談の中では、細田守監督の最新作『果てしなきスカーレット』についても触れられ、ここでも「『時をかける少女』からずっと連なって、作品を積み重ねた延長線上にしかできない作品になっていると思う」と文脈の意義が語られた。

「やっぱり積み重ねがあったからこそできるというのもあるし、もっと言えば、日本のアニメーションの表現史が積み重ねてきた延長線上で、今挑戦すべき日本のアニメーションの課題に果敢にチャレンジしているっていうことでもある。そういうのは表現の積み重ね、試行錯誤が限りなくあって、それでも新しい表現を求めようっていう気持ちがあったからできる。そういう点だけは、日本の美術史と気持ちだけは共通している部分があるんじゃないかと、制作していて生意気ながら思うところはあるわけです」(細田監督)

主人公のスカーレットは16世紀のヨーロッパの王女。本作の制作にあたり、16世紀の美術史は丹念に調べ上げたという。松嶋さんから、これまでの細田監督作品のように現実世界と異世界との往還があるかと質問された細田監督は「そうですね、そういう部分もありつつ。ただ単に16世紀だけで終わってしまえば史劇みたいなものですから、そうではなくやっぱり現代に照り返されるようなものでありたい」と、構想の一端を語った。

※本展は映像展示のため、作品の展示はありません

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。

この記事で紹介されたイベント・スポット

詳細情報

■イマーシブシアター 新ジャポニズム ~縄文から浮世絵 そしてアニメへ~会期:2025年3月25日~8月3日(日)

休館日:月曜日

開催時間:日~木9:30~17:00、金・土9:30~20:00

※入館は閉館の30分前まで

会場:東京国立博物館 本館特別5室

全国の夏休みイベント・おでかけスポットを探す

| 夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |

都道府県から夏休みイベントを探す

夏休み特集2025

- 夏休みイベント

- 夏祭り

- 七夕祭り

- 縁日・納涼祭

- 盆踊り

- 屋台のある夏祭り

- 無料イベント

- 体験イベント・アクティビティ

- グルメ・フードフェス

- フリーマーケット

- コンサート・音楽イベント

- アニメ・ゲームイベント

- 花イベント

- 動物ふれあいイベント

- 美術展・博物展・展示会

- 演劇・講演会

- フェア

- 夏休みスポット

- キャンプ場・BBQ場

- グランピング

- 遊園地・テーマパーク

- 水族館・動物園

- プール

- ビーチ・海水浴場

- 温泉・スパリゾート

- アウトレット・ショッピングモール

- 商業施設・百貨店

- 工場見学

- 博物館・科学館

- 美術館

- 道の駅・SA/PA

- 公園

- アスレチック

- タワー・展望施設

- フードテーマパーク

- 牧場・レジャー&リゾート施設

おすすめ情報

閲覧履歴

-

最近見たイベント&スポットページはありません。

夏休みをもっと楽しむ

-

2025年の涼しいイベント&グルメガイド夏の猛暑でもおでかけしたい!「涼」がテーマのおすすめ情報

2025年の涼しいイベント&グルメガイド夏の猛暑でもおでかけしたい!「涼」がテーマのおすすめ情報 -

EXPO 2025 大阪・関西万博特集夏休みは万博へ出かけよう!お得な夜間券の紹介も

EXPO 2025 大阪・関西万博特集夏休みは万博へ出かけよう!お得な夜間券の紹介も -

2025年の夏に行きたい七夕祭り13選!7月~8月にかけて開催される祭りを紹介

2025年の夏に行きたい七夕祭り13選!7月~8月にかけて開催される祭りを紹介 -

夏休みにおすすめ!怖い漫画夏に読みたい怖い漫画をまとめてご紹介!

夏休みにおすすめ!怖い漫画夏に読みたい怖い漫画をまとめてご紹介! -

夏休みの工作のアイデア集学年別に夏休みの工作アイデアを紹介。無理なく無駄なく、自由工作に取り組もう!

夏休みの工作のアイデア集学年別に夏休みの工作アイデアを紹介。無理なく無駄なく、自由工作に取り組もう! -

関東・関西の日帰り温泉関東や関西の日帰りできるおすすめの温泉をご紹介

関東・関西の日帰り温泉関東や関西の日帰りできるおすすめの温泉をご紹介 -

2025年のお盆休みはいつからいつまで?最大9連休となる場合もあり

2025年のお盆休みはいつからいつまで?最大9連休となる場合もあり -

2025年の夏休みはいつからいつまで?学校の夏休みを地域別にチェック!夏レジャーを計画しよう

2025年の夏休みはいつからいつまで?学校の夏休みを地域別にチェック!夏レジャーを計画しよう -

夏休みイベントカレンダー日付から夏休みのイベントを探す

夏休みイベントカレンダー日付から夏休みのイベントを探す